2019年天浜線旅行

2019年の8月に余った青春18きっぷを利用して天浜線と名古屋の変わった鉄道巡りをしてきました。

これはその時の旅行記となります。

1日目:東京から掛川まで

初日はまた中途半端なところまでの旅となってしまいますが、これは会社を早めに退勤してそのまま旅に向かったからですね。18時ぐらいに東京駅を出発しまして、今回も青春18きっぷの旅なので東海道線にて西への向かっていきます。

そして東京から西にひたすら進む時のみ(でもないか)許される贅沢がグリーン車課金。この日は平日なのでちょっと高めですが、とりあえず駅のグリーン券売機で熱海までのグリーン券をチャージします。そして17:47東京発の沼津行に乗って、東京から沼津までは優雅にグリーン車の旅を楽しみます。

・・・とお気づきの方もいるとは思いますが、グリーン券売機では熱海までしかグリーン券買えないんですよね。そんなわけで道中でアテンダントさんと話しまして沼津までのグリーン券を発行して、これで沼津まで向かいました。時間があれば指定席券売機とかで買えばよかったのですが、時間ギリギリだったのでこんな変則的な形となってしまいました。

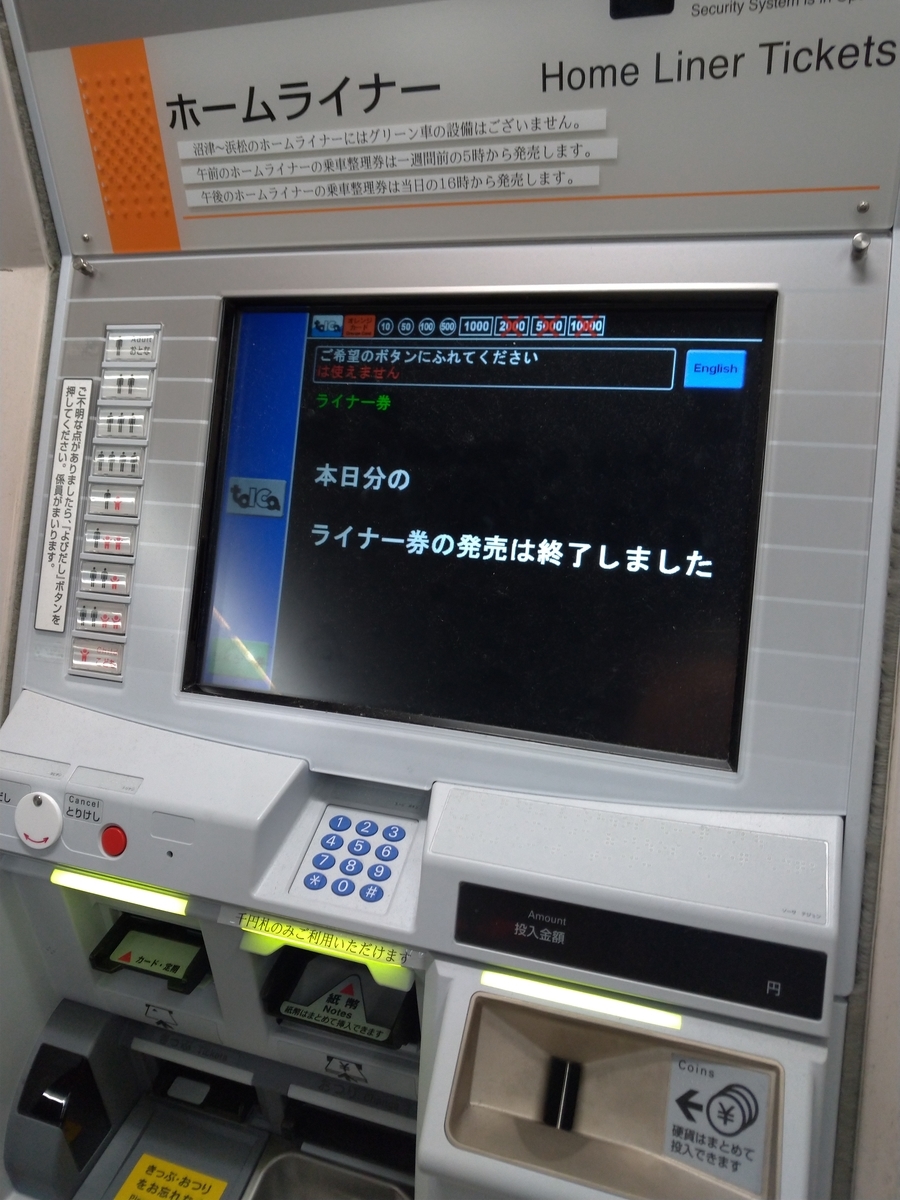

東京から沼津までは約2時間、丹那トンネルを超える頃にはもう日もすっかり沈み、沼津到着は19:58でした。そしてグリーン車とはここでお別れし、ここからはロングシートで先を進みます。とはいえ実は秘策がありまして、途中の静岡始発のホームライナーに乗れば静岡から掛川まではまた特急型車両で優雅に移動することが出来ます。ワクワクしながら終点の静岡に着いた私を待っていたのは、ホームライナーの着席整理券を買い求める人の列であった。

これは果たして買えるのかとハラハラしたのですが、残念ながら私の一つ前で売り切れという結果に・・・ホームライナーの整理券はみどりの窓口では買えず、出発駅の当日16時から発売開始という変則的な運用のため、これは買えるかどうかは運次第だったのですが、残念ながら破れてしまいました。

そんなわけで満席のホームライナーを見送り、後続の普通列車で掛川まで向かいました。本来なら掛川から最終の天浜線列車に乗り、西掛川駅前のさわやかにラストオーダーギリギリで駆け込んで食べる予定だったのですが、一本後の普通列車になってしまったため天浜線の最終列車に接続できず、さわやかもお流れとなってしまいました。

本日のお宿は西掛川にある快活クラブなのですがもう終列車はありません。ではどうするか?歩くしかありませんね!

出だしから散々な結果になってしまいましたが、まあポジティブに捉えるとこうして知らない街をぶらぶら歩くのもまた楽しいものです。ただ旅行中なので荷物が多くて重いのがキツくて欠点なんですが・・・さわやか敗者となってしまった今、夕食へのこだわりが完全に消えてしまったので幹線道路沿いのすき家でテキトーに牛丼食べて夕食を済ませ、約2kmくらい歩いて西掛川の快活クラブに宿泊しました。

そしてこの快活クラブ、普通の快活クラブではありません。

|

|

そんなわけでここが目的地でもいいんじゃないかって気もするくらいのレベルの高い快活クラブで一泊しました。

2日目:天浜線・名古屋鉄道観光

7時頃に快活クラブ出て、本当は前日から乗るはずだった天浜線にいよいよ乗車していきます。

乗車したのはこの西掛川駅からで、見た通り改札も券売機も何もなく、プラットホームと待合室を除けばバスの停留所に近いような無人駅でした。東京で生活をしているとなかなかこのレベルの無人駅には出会えないので旅をしているという気分になってきますね。こんな感じの天浜線ですが、意外と本数は多くて朝ラッシュ時間帯は1時間に3本。日中でも1時間に1本は確保されていて八高北線より本数が多かったりするんですよね。

乗車した列車はそのまま一本で新所原まで行くのですが、途中の天竜二俣駅で長時間停車をするので駅の近くとかの探索をしていましたね。有名な扇形車庫も良ければ見られるかなと思ったのですが、イベントに参加しないと見れなくて普段は非公開だったので見れませんでしたね。天竜二俣駅は駅ができてからそのまま使われているようなレトロな駅舎でして、これがまた雰囲気が出ていましたね。

天竜二俣から二駅先の西鹿島駅は遠州鉄道との分岐点でして、ここでも遠州鉄道の車両は見れましたが、ここも扇形車庫と合わせて今度は遠州鉄道乗ってみたいです。

ちなみに天竜二俣から西鹿島駅までの間に大きな川を渡しましたがこれが大井川の上流でして、東海道線で通るときもずいぶん長い川だと思ったものですが、上流でもこれだけ長いんですねえ。

その後は左側に浜名湖が見えてきまして、終点の新所原まではほぼ浜名湖沿いを通っていましたね。浜名湖は都市沿岸なのかけっこう濁ってて汚かったですね。そんなわけであっという間に新所原に到着し、そこからは久しぶりのJRにて豊橋まで移動しました。

豊橋まで行くと大体いつも名物のきしめんを食べるのですが、この時は乗り換え時間が短かったからか食べませんでしたね。2日目の今日は青春18きっぷを使わない旅のため、ここからは名鉄を使って移動しました。ちなみに東京から大阪までJR禁止縛りで移動する時に、ネックになるのがこの新所原~豊橋の区間なんですよね。ここは並行するバスも走っていないのでJR使わずに移動するのであればバスと徒歩を組み合わせる必要があると、昔調べてて知りましたね。

名鉄の豊橋駅は本当に面白い構造をしていて、豊橋駅から先少しだけ名鉄と飯田線の線路を1本ずつ共有しての複線区間があるんですよね。そして本数に制約がかかるため豊橋駅には特急と急行しか来なくて、普通列車は一駅手前の伊那で折り返しという面白い構造をしています。更に面白いのが豊橋から伊那までの間には船町と下地の二駅があるのですが、この駅は飯田線所属なので名鉄の電車は一切止まらないですし、飯田線でも短距離走行の電車しか止まらず、飯田とか上諏訪まで行くロングラン列車はこの区間は通過という面白い運行形態をしています。まあそんなことを思う暇もなくあっという間に共用区間をすぎて名鉄名古屋までやってきました。

名鉄名古屋駅もまた面白い構造をしていまして、線路が2本のホームは3面の2面3面しか存在しないという構造で、ちょっと西武の高田馬場駅みたいな構造でしたね。そしてパネルと色に寄って種別ごとに乗車位置を案内する独自の案内板も見ていて飽きず、10分くらい来る電車を眺めていましたね。後ろの予定も詰まっているのでそれくらいで引き上げましたがここでぼんやり眺めるだけでも楽しいものです。

この日は名古屋の面白い交通機関を巡るのも目的でして、最初に向かったのが「リニア・鉄道館」です。乗るのに使ったのはあおなみ線でして、貨物線を旅客線に転用しただけあって途中貨物駅なんかも確認できましたね。

JR各社の鉄道博物館は、JR東の大宮にある鉄道博物館は近いと言うだけあって2,3回くらい行ってまして、京都鉄博と門司の鉄博は行ったことあるので、今回JR東海の鉄博に行くことで残りはJR北海道とJR四国だけになりました。

今回のリニア・鉄道館のお目当てとなるのは名前にも入っているリニア・・・ではなくて、国鉄63系電車だったりします。この電車は戦中から戦後にかけられて製造されて、現在の通勤電車の基礎となった車両ではあるのですが、戦時中の安全性を欠いた設計のせいで大きな事故を起こしたりしてどうにも不遇な電車なんですよね。実は実物が展示されているのがここリニア・鉄道館だけだったので楽しみでしたが、残念ながら手前に柵が取り付けれていて中には入れず外から眺めるだけとなってしまいました。本当は無茶苦茶省略されて裸電球が吊り下がってるだけの照明とか、カバーも何もなく板張りなだけの座席とかも見てみたかったですね。

そのとなりにはマイネ40と呼ばれる戦後初の一等寝台車が展示されてまして、茶色の車体に白帯が入っていますし、何よりJNRではなくてJGRと入っていたのが国鉄以前の車両ということで楽しかったです。

後は新幹線の食堂車だったり、急電と呼ばれていた現在の新快速のご先祖様的な存在で使われていた52系電車や、113系なんかも展示されていて幕が「静岡ー東京」になってたのがマニア心をくすぐられましたね。

それと鉄道博物館あるあるの歴史コーナーですが、多くの鉄道博物館は1872年の鉄道開通からスタートしているところが多いなかで、ちゃんと明治初年の蒸気船の横浜~神戸間の運行から始まってたで、江戸時代の東海道を徒歩の時代と、東海道本線が全通するまでの間には蒸気船の時代もちゃんとあったんだなというのを知ることが出来ます。

あと興味深かったのが新幹線主体の会社らしく、東海道新幹線メインのコーナーもあって、その中にある計画だけされた夜行寝台新幹線の車両模型なんかも展示されてましたね。

その後は一旦名古屋駅に戻りましたが、帰りにあおなみ線のノンストップ列車についての案内がありましたがどんな列車なんでしょう・・・時間が合えば乗りたかったのです。

続いて向かったのが鉄道でありバスでもあるゆとりーとラインです。ただDMVとは違って両方ともタイヤによる運行になりまして、専用軌道区間では西武山口線みたいな新交通システム的な感じで高架橋を走行するんんですよね。この当たりはバスの車体なのに、こういった高架を走ってるのがギャップがあって面白い路線でしたね。途中から一般道を走行して普通のバスになるのも特徴的でして、大曽根から乗車したのですがそのままバスとしての終点の高蔵寺まで向かい、そこから中央線で戻る変則的なルートを取りました。

|

|

高蔵寺から勝川に向かい、そこからが二つ目の名古屋名物の鉄道「城北線」に乗ってきました。ここは高架複線の高規格路線ながら大人の事情に寄って単線ディーゼルカーが行き来しているという不遇な路線で有名です。

こんな感じで勝川には城北線の接続を待ってるぜ!と言わんばかりの不自然なスペースと、ここに高架橋を建てれそうな不自然な空き地があるのですが繋がってはいないんですよね。

もちろんエスカレーターなどの文明の利器もなく、徒歩で高架まで登ると出迎えるのがこの単行のディーゼルカーです。

そしてこれ高架を走って眺めもいい・・・のですが、残念ながら窓ガラスが曇りまくってるせいであまり景色を楽しめずに終わってしまいました。

その後はまた名古屋駅に戻ってきまして、ホテルのある栄駅に移動。せっかく名古屋まで来ましたので名物の味噌カツを食べまして、この日は宿入りしました。

今回泊まったウェルビー栄もまた目的の一つであり、ここは冷凍サウナだったり、水温が0度近い極寒の水風呂があったりとかなり変わった設備があるのですが、極寒水風呂についてはもう水に足を入れた時点で激痛が走るレベルの冷たさでして、まともに水風呂入れなかったので冷凍サウナの方でクールダウンしました。

そんなわけで色々巡った2日目も終わりました。

3日目:中央線経由の帰京

最終日ですがこの日は単に帰るだけですので、そこまで面白いことはありません。ただ、格安旅行なので復路も青春18きっぷを使って、中央本線経由で帰ってきました。

まずは名古屋駅からは快速に乗りまして中津川まで向かいます。

中津川からは松本行きに乗り換えまして、両方ともセミクロスシートだったので長距離の乗車といえども快適に過ごすことが出来ました。そしてこの時は8月だったので結構暑くて、特に山の中である塩尻では駅の温度計を見ると33度もありましたね。

そして塩尻駅と言ったらこちらの写真。

右側が今まで乗ってきた名古屋方面、左側は東京方面でこの塩尻駅にて中央本線は東西に分かれているんですよね。東京からやって来た特急あずさも名古屋から来た特急しなのも共に篠ノ井線経由の松本方面に行くので、東西直通列車ってのは臨時以外ではなかったような気がしますね。しかも東西直通列車が無いのは昔からそうだったようでして、新宿~名古屋間を直通する列車は戦前に一本運行されていたのが唯一の例みたいです。

もう一つ塩尻駅の名物といえば入り口が超狭い立食いそばなのですが、今回は名古屋駅できしめん食べてお腹いっぱいだったので、ここでは食べませんでした。ここも一回は行ってみたいです。

塩尻からは中央東線に乗り換えまして一旦小淵沢まで向かいます。この日は日曜日で時刻はちょうど夕方ごろ、お気づきの方もいるかも知れませんが今は亡きホリデー快速ビューやまなしに乗車して帰京しました。

これに乗るためだけに小淵沢駅で40分くらいずっとホームで待機していたのですが、人気列車だけあって入線する頃には1ドアあたり20人くらい並んでいましたね。

この旅行も2年前ですが、この頃は中央本線の快速列車がホリデー快速ふじさんとか走ってまして、特急列車を使用して高尾から先も速達運転する列車が何本か走ってましたが、全部消えてしまいましたね。

そんなホリデー快速ですが中央快速線ではなく中央本線の快速列車なので、停車駅が特急並な上に、立川から新宿の間は三鷹しか止まらないかつての中央線普通列車仕様だったのですが、残念ながら過去入りしてしまいました。

そんなこんなで新宿まで戻ってきまして今回の旅は終わりとなりました。

また思い出した頃に過去の旅行記を書いていきたいと思います。

それではまたー